Les itinéraires Virtuels

Visite de la Cathédrale de Senez

- Patrimoine religieux

Cannes, architecture de villégiature

- Dépaysement - Exotisme

- Demeure aristocratique ou bourgeoise

- Pavillon - Chalet

- Lord Brougham

Dès 1834, le site de Cannes a attiré les aristocrates anglais qui, les premiers, s'y établissent à la recherche de dépaysement et d'exotisme. Ce sont eux qui entreprennent, à la suite de lord Brougham, chancelier d'Angleterre, la construction de belles demeures de villégiature hivernale.

Par la suite, grâce aux facilités de circulation qu'offrait le train, les villégiateurs ont été toujours plus nombreux, leur séjour devenant estival à partir de 1920.

Demeure aristocratique, résidence bourgeoise, pavillon, chalet, la villa cannoise, cadre d'un séjour temporaire, se veut « originale et élégante » au XIXè siècle, « méditerranéenne » au XXè siècle.

Les villas cannoises témoignent des courants qui se sont succédés, depuis l'éclectisme du XIXè siècle jusqu'à la recherche d'un archétype de maison méditerranéenne à partir des années 1920.

Au XIXè siècle, l'engouement pour les civilisations anciennes et les cultures exotiques influence les constructeurs. C'est dans les formes du passé, de l'histoire de tous les temps et de tous les pays, que les acteurs de la créations puisent leur inspiration. La reproduction de modèles historiques et le pastiche des styles sont la règle.

Les courées de l'Estaque, Marseille

- Paysage urbain

- Histoire - Evolution morphologique

- Banalités et Singularités

Au sein du programme Patrimoine intégré portant sur le territoire du Grand Projet de Ville de Marseille (15e et 16e arrondissements), le Service régional de l’Inventaire (Ministère de la Culture et de la Communication - Direction régionale des Affaires culturelles) et l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération marseillaise conduisent l’étude de l’architecture et de l’urbanisme du quartier de l’Estaque.

Les objectifs en sont simples et multiples : porter un nouveau regard sur le quartier, comprendre et faire connaître un paysage urbain, si familier qu’il semble exister de toute éternité, en retracer l’histoire et l’évolution morphologique, mettre en lumière un environnement architectural où se mêlent banalités et singularités.

Ex-voto, Hyères

- Collégiale Saint-Paul

- Valeur de témoignage

- 432 exemplaires inventoriés

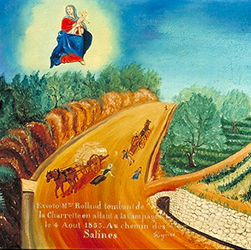

Réalisé pour l'accomplissement d'un voeu ou à la suite d'une protection obtenue, l'ex-voto, abréviation de la formule latine "ex-voto suscepto", signifie littéralement "suivant le voeu fait".

Déposés au sanctuaire de la divinité invoquée, les ex-voto peuvent prendre l'aspect d'objets symboliques évoquant directement le miracle tels béquilles, attelles orthopédiques, chaînes de prisonniers libérés, poissons en argent ou maquettes de bateau. Absents sous ce type à la collégiale Saint-Paul où ils ont tous la forme de petits tableaux votifs de supports et de techniques variés, ils illustrent des scènes de la vie quotidienne face à une situation de danger ou de risque.

Se révélant d'une grande richesse grâce à leur valeur de témoignage sur une société et son rapport au sacré, les ex-voto de la collégiale Saint-Paul constituent un des plus importants ensembles de Provence avec ses 432 exemplaires inventoriés, parmi lesquels près de 400 possèdent un réel intérêt historique et iconographique.

La plupart proviennent de la chapelle de pèlerinage Notre-Dame de Consolation, érigée au XIe siècle sur la colline de Costebelle, éloignée du centre de la ville.

Après la destruction de ce sanctuaire en août 1944, les ex-voto ont été transférés dans le narthex de la collégiale Saint-Paul où ils sont présentés actuellement. La majorité d'entre eux a été nettoyée et restaurée en 1950. Cette collection toujours vivante - elle ne cesse de s'enrichir - témoigne de la longévité de la pratique votive, qui se perpétue depuis quatre siècles.

Les fortifications des îles d'Hyères

- Arc de cercle en avant de la côte varoise

- Vaste plan d'eau de la rade d'Hyères

Cap d'Ail

- Station de villégiature

- Cap-Fleuri

- Château de l’Ermitage - villa Primavera

Cap-d'Ail, la promenade dans la quartier Mala

- Patrimoine de villégiature

- Deux promenades dans le quartier Mala

Hyères, la ville climatique

- Hyères, plus ancienne station climatique française

- Comtesse de Vichy - Prince héritier du Danemark

- Ville médiévale

Toutefois, dès avant la révolution de 1789, sa situation privilégiée et des conditions climatiques favorables lui permettent d'être désignée comme le seul lieu à même de rivaliser avec Madère pour l'accueil des malades des voies respiratoires. En 1760, une cinquantaine de familles d'hivernants la fréquente déjà, dont la comtesse de Vichy ou le prince héritier du Danemark.

C'est après le coup d'arrêt de la Révolution, à partir de 1815, que la station climatique prend son véritable essor pour atteindre son apogée entre 1825 et 1875, date à laquelle elle est supplantée par Cannes. La station connaît cependant encore de beaux jours jusqu'à la crise de 1929 et la mutation du tourisme des années 1920, passage au tourisme estival et démocratisation.

Cabanons de Port-Saint-Louis-du-Rhône

- Theys du Pégoulier, de l'Annibal, They de la Gracieuse

- 271 repérées et 33 étudiées

Les cabanons, qui peuvent être définis comme des habitats saisonniers, construits en matériaux légers, servaient à l'origine de rendez-vous de chasse.

Aujourd'hui, ils permettent à la famille de se réunir lors des vacances d'été et nombreux sont ceux qui se sont agrandis et adaptés au confort moderne. Certains sont même devenus des résidences principales. En effet, la majorité de ces habitations ressemblent plus à des maisonnettes qu'à des cabanes qui renvoient à des modes de construction entièrement en matériaux légers.

Etant donné l'accès parfois difficile de certains secteurs (Theys du Pégoulier, de l'Annibal, They de la Gracieuse), le repérage n'a pu être exhaustif. A part ces quelques cabanons cadastrés, toutes les habitations ont été repérées (271) parmi lesquelles 33 ont été étudiées

Mas du Port-Saint-Louis-du-Rhône

- Exploitation agricole - Ferme

- Logis - Parties agricoles

Les mas de Port-Saint-Louis-du-Rhône regroupent tous les bâtiments et ensembles de bâtiments qui pourraient porter l'appellation d'exploitation agricole ou de ferme. Cette définition implique la présence d'au moins un logis et des parties agricoles mitoyennes ou non de l'habitation.

Construction généralement simple, c'est la forme la plus traditionnelle de l'habitat dispersé. Cette forme est avant tout évolutive ; le volume initial s'agrandit lors de l'implantation de nouvelles cultures, d'acquisition de nouvelles terres.

Documentation

Sur place ou en ligne