Les courées ailleurs

Port St Louis

La ville portuaire et industrielle de Port-Saint-Louis-du-Rhône s’est construite ex-nihilo à partir de 1860 environ. Constituée sans plan d’urbanisme, de quartiers d’habitat ouvrier séparés les uns des autres par les usines et les marais, elle présente quelques ressemblances historiques et morphologiques avec l’Estaque. Quatre courées y ont été repérées, dans les faubourgs Hardon et Vauban. Edifiées tardivement, dans le premier quart du XXe siècle, les courées de Port-Saint-Louis présentent les mêmes caractères morphologiques et sociaux qu’à l’Estaque.

Les matériaux de construction communément employés dans ces courées sont le béton et la tuile plate mécanique.

Courée Jean-Jaurès : vue depuis la rue / Courée du 4 septembre, vue du logement, côté nord de la cour.

Courée Hugues : vue des façades et de l’entrée sur la rue Clovis Hugues / Courée Hardon Vue générale des façades ouest.

Lille

Dans le centre historique de Lille, les courées sont un phénomène ancien, remontant au moins à la première moitié du XVIIIe siècle. Le premier mouvement industriel, celui des manufactures textiles, provoque dès cette époque une immigration massive qui nécessite la construction intra muros, à proximité des fabriques, de logements pour les ouvriers.

Ce sont les jardins et les dépendances des hôtels particuliers qui ont fourni les seuls espaces disponibles, en coeur d’îlot.

A l’Estaque, la courée s’inscrit dans le mouvement progressif de l’urbanisation d’espaces agricoles; à Lille, elle participe d’une densification du bâti, sur un tissu urbain déjà constitué. Leur développement en coeur d’îlot a induit des conditions particulières d’accès, par de longs boyaux percés dans le bâti préexistant, avec une ouverture sur la rue intégrée à une façade d’immeuble. Les équipements collectifs, latrines, points d’eau comprennent aussi une niche de dévotion ou un calvaire. Dans le vieux Lille, on distingue les courées, comprenant jusqu’à 20 logements, des "impasses" moins importantes, comptant 2 à 5 logis. Dans les quartiers plus récents, les "cours" peuvent réunir de 20 à 60 maisons. Elles se composent souvent d’un ensemble regroupant l’usine, l’hôtel particulier patronal et la courée ouvrière.

L'exemple de la courée de Pologne à Lille

En 1745, l’emplacement de la courée est occupé par les dépendances et le jardin d’un hôtel particulier dont la façade donne sur la rue Royale. Dans les premières années du XIXe siècle se construit un ensemble comprenant la courée, une maison bourgeoise et une fabrique de chaînes. La courée comprend deux rangs de maisons, ayant chacune son jardin clos devant sa façade. L’accès depuis la rue est assuré par un long goulot traversant l’immeuble mitoyen à la maison patronale. Les latrines collectives sont implantées au centre de la cour et contre la rangée nord des logis. Une niche de dévotion est aménagée dans un des murs de clôture. Jusqu’en 1972, la courée a été équipée de deux points d’eau collectifs et d’une rigole d’évacuation des eaux.

Lille, 48, rue Sainte-Catherine, Cour de Pologne. Plan masse

Roubaix

Comme à l’Estaque, les courées roubaisiennes ont été construites par des propriétaires de la petite et moyenne bourgeoisie, désireux de réaliser un profit facile en louant des habitations modestes et bon marché à une population ouvrière en constante croissance dès le début du XIXe siècle. Les premières courées apparaissent dans les années 1840, en 1912 on en compte 1524 abritant plus du quart de la population.

Comme à Lille, mais davantage en raison de la cherté du foncier en front de rue qu’à cause du manque d’espace, les ensembles s’insèrent en profondeur dans le tissu urbain. Leur accès se fait par un passage long et étroit prenant naissance dans une maison, souvent une épicerie ou un estaminet. Ils sont composés d’alignements de petites maisons basses, de part et d’autre de la cour au centre de laquelle sont concentrés les équipements communs. En 1869, la plus petite courée comprend 22 maisons alignées sur une cour d’à peine 2 mètres de large, la plus vaste comprend 36 maisons et une cour de 11 mètres de large. Dans les courées roubaisiennes, les logis les plus simples se composent de deux pièces d’environ 10 m2 superposées, cuisine au rez-de-chaussée et chambre ou "otil" à l’étage, ouvrant en façade par une porte et une fenêtre.

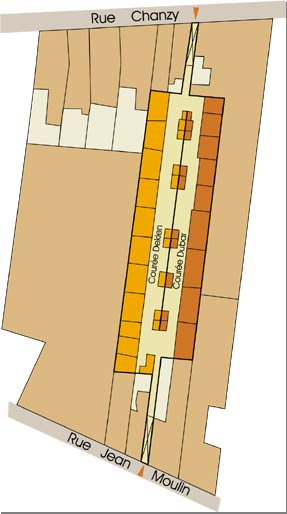

Courées Dubar et Dekien

Courées Dubar et Dekien

Il s’agit à l’origine de deux courées séparées par un mur central auquel s’adossaient les bâtiments collectifs. Dans la courée Dubar, les maisons ont été construites en deux étapes. La plus ancienne date de 1840 environ avec des maisons basses à "otil" aménagé dans l’étage de comble. La deuxième date des années 1880 avec des maisons plus hautes à un étage et un comble. Toutes les maisons présentent des dispositions similaires : au rez-de-chaussée une porte d’entrée flanquée d’une ou deux fenêtres donne accès à la cuisine. Un escalier droit donne accès à l’unique pièce de l’étage pourvue d’une ou deux lucarnes. Symbole de la courée roubaisienne, les courées Dubar et Dekien ont été inscrites à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques le 12 août 1998. La communauté urbaine de Lille, propriétaire, souhaite en faire un village d’artisans voué à la création artistique.

Plan de masse de la Courée Dubar-Dekien.

Plan de masse de la Courée Dubar-Dekien.

© Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général