Architecture

Les villas aristocratiques

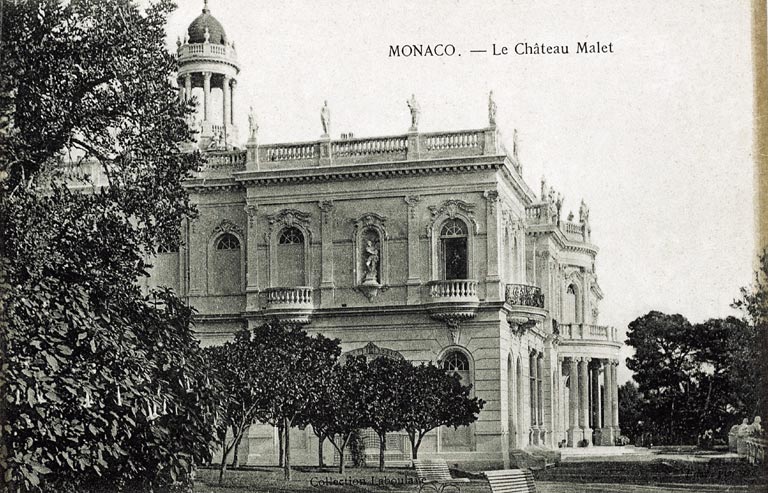

Le château de l’Ermitage, vers 1900. Carte postale. Collection particulière.

Les villas les plus prestigieuses (Château de l’Ermitage, villa Primavera), dont la surface avoisine les mille mètres carrés, présentent une stricte répartition des fonctions fondée sur le principe de la tripartition verticale. L’étage de soubassement ou le sous-sol est toujours dévolu aux communs. Il abrite la cuisine et son office, la salle à manger, les chambres et la salle de bains des domestiques, une lingerie, la chaufferie et des caves. Dans certains cas, les chambres de domestiques peuvent être aménagées dans l’étage-attique ou les combles. Le regroupement des communs au niveau inférieur permet ainsi de déployer les pièces consacrées à la vie familiale et à la réception sur l’ensemble du rez-de-chaussée.

Villa Les Terrasses. Vue d’ensemble de la façade sud.

Le dispositif minimal commun à l’ensemble des villas, constitué par le salon, la salle à manger et l’office, peut être complété selon le luxe et l’usage de la villa, par des pièces spécialement consacrées aux réceptions, telles qu’un grand salon ou une grande salle à manger, ou réservées à un usage plus intime, bibliothèque, fumoir ou cabinet de travail. Ces pièces sont à la fois desservies par un vestibule qui occupe souvent toute la partie centrale et communiquent entre elles en enfilade. L’étage abrite quatre ou cinq chambres de maître, une ou plusieurs salles de bains communes ou privatives et parfois une lingerie, réparties de part et d’autre d’un couloir central.

L’escalier principal, adossé dans un angle du vestibule, revêt un caractère décoratif avec un soin particulier porté à la rampe en fer forgé et aux marches en marbre blanc. Il est généralement suspendu, tournant ou rampe-sur-rampe avec une ou plusieurs volées interrompues par un repos.

&Le décor des pièces de réception et des chambres est souvent chargé, semblable à celui des appartements urbains, avec des sols en carrelage, parquet ou mosaïque, des murs couverts de tentures ou lambrissés à mi-hauteur, des cheminées en marbre et des plafonds peints.

Les villas bourgeoises.

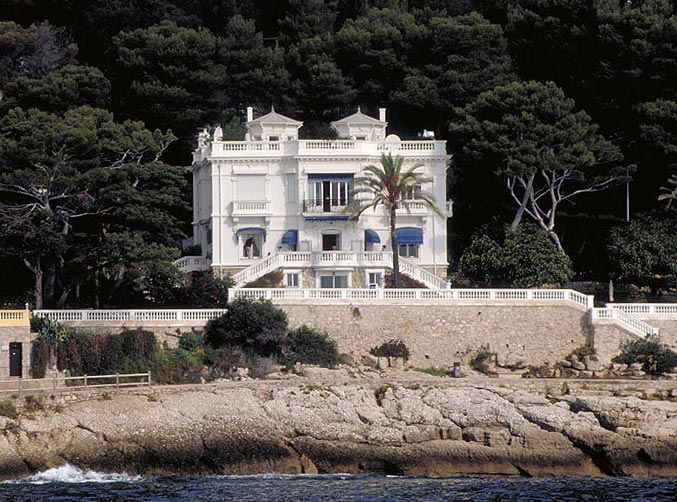

Villa Les Mouettes

A Cap-d’Ail, les villas bourgeoises (villas Perle Blanche, Castellamar, Les Roses, Les violettes) construites pour des commanditaires moins fortunés et peu mondains sont presque entièrement vouées à la vie familiale.

Villa Funambules.

Leur superficie, avoisinant cinq cents mètres carrés, entraîne la suppression des grandes pièces de réception. Par souci d’économie, toutes les fonctions liées à la vie familiale sont rassemblées au rez-de-chaussée et le cloisonnement maintenu entre la partie résidentielle et les communs devient de plus en plus perméable.

Villa Lydia.

La cuisine avec son office, ses annexes et parfois une chambre de domestique intègre la partie nord, séparée du reste de la maison par un couloir ou un vestibule. Les pièces consacrées à la vie familiale se limitent au dispositif de base : salon — salle à manger, complété dans certains cas par un bureau-bibliothèque ou un fumoir. L'étage abrite les chambres des maîtres mais aussi celle de la gouvernante qui partage la salle de bain commune. Le confort lié à l'hygiène, encore sommaire dans les années 1880, s'améliore peu à peu grâce aux progrès techniques.

Au tournant du siècle, il n’est pas rare de trouver une salle de bains par chambre et une toilette par étage. L'eau courante est distribuée partout. Le chauffage central, généralisé à l'ensemble des pièces, est assuré par des calorifères au charbon. L'éclairage au gaz est peu à peu remplacé par l’électricité, à partir des années 1910.

Les villas régionalistes

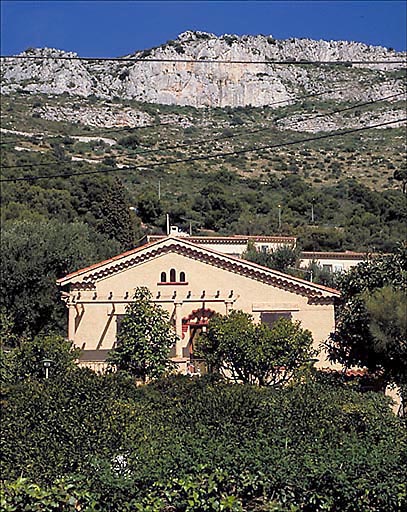

Villa régionaliste construite en bordure de l’avenue du Général-de-Gaulle.

Les villas régionalistes, majoritaires à Cap-d’Ail, prolongent le courant éclectique d’avant-guerre, en associant des éléments historicistes, issus de l’architecture tant savante que vernaculaire, à des dispositifs prônés par le mouvement moderne, pour donner l’image d’une architecture régionale et ancienne, modifiée au cours du temps.

Leur aspect, au caractère composite et dissymétrique plus ou moins accentué, est obtenu par la juxtaposition de plusieurs volumes, de formes et de tailles différentes, individualisés par leurs toitures, pour simuler le caractère aggloméré des maisons anciennes, agrandies lors de campagnes successives de travaux.

Villa Clair Matin.

Le porche, le portique, la loggia, la galerie et la tour qui participent à cette volumétrie sont simplifiés, réalisés en béton et dépourvus de tout élément décoratif. Les façades, couvertes d’un enduit coloré, lisse ou rugueux pour imiter ceux usés des vieilles demeures, conservent encore un axe de symétrie marqué. Contrairement aux villas régionalistes qui se développent à la même époque sur la côte varoise, celles de Cap-d’Ail utilisent peu l’arc en plein-cintre. En référence aux maisons rurales anciennes éclairées par d’étroites fenêtres et par souci de préserver la fraîcheur intérieure, les portes-fenêtres, généralisées dans les maisons éclectiques d’avant-guerre, sont en partie délaissées au profit de fenêtres, le plus souvent horizontales, fermées par des menuiseries à petits carreaux.

Les toitures en pente douce, couvertes de tuiles creuses, sont soulignées par des génoises.

Le décor est constitué d’éléments empruntés aux maisons régionales, détournés de leur fonction d’origine et réinterprétés dans un langage moderne. On note, parmi les plus fréquents, les contreforts adossés aux piliers du porche ou dans un angle de la façade, les pergolas en ciment, les linteaux en bois apparent, les garde-corps et larmiers en tuiles creuses et le pigeonnier simulé par une série d’alvéoles aménagées sous le pignon.

Les villas modernes

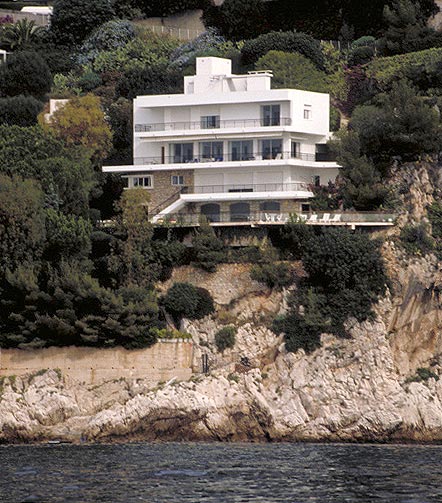

Villa Le Kap.

Les villas modernes, construites dans l’entre-deux-guerres, sont peu nombreuses. Elles sont conçues sur le principe de la dissymétrie. Leurs volumes irréguliers et nus sont soulignés par des arêtes vives et couverts par une dalle. Les façades, blanches et lisses, sont composées librement avec de longues baies vitrées surmontées d’auvents en béton.

Les terrasses, en porte-à-faux ou supportées par des piliers, se développent sur un ou plusieurs côtés. Elles sont bordées de garde-corps en tube, semblables à ceux employés dans l’architecture navale. Le décor, éliminé, n’est plus constitué que par l’orthogonalité des éléments de structure et par la répartition des baies.