Le carillon de Forcalquier

Par Aurélie Bonan, Attachée de conservation du Patrimoine, juin 2018

Frédéric Pauvarel photographe (sauf mention contraire)

Logé sur le plateau de la Citadelle, à pic d'un rocher de safre consolidé, le carillon de Forcalquier surplombe la ville, adossé à un garde-corps. Il est à proximité immédiate de la chapelle Notre-Dame-de-Provence.

Forcalquier au pied de la colline de la Citadelle.

© Sylvain Roman, Renouveau Campanaire Provençal

Depuis le belvédère de ce plateau, situé à 620 m, on peut voir à l'ouest les monts du Lubéron, à l'est, les Alpes et au nord, la montagne de la Lure.

Forcalquier. Notre-Dame-de-Provence et le carillon.

© Sylvain Roman, Renouveau Campanaire Provençal

Le carillon à pic du rocher de safre.

Si les traces d’un peuplement antique sont ténues, le site du plateau de la Citadelle était assurément occupé au Moyen-Age. Un castrum et une église, dédiée à Notre-Dame, occupaient le plateau et son pied dès 925. A partir du 12e siècle, le plateau reçut le château des comtes de Forcalquier. Celui-ci fut détruit sur décision d’Henri IV en 1601 et seules subsistaient au moment de la construction de Notre-Dame-de-Provence les ruines de ses dépendances. L’église, auquel le vocable de Saint-Mary s’ajouta puis se substitua, fut détruite et reconstruite suite à son érection au rang de concathédrale également au 12e siècle. Ses ruines sont toujours visibles au pied du rocher.

A partir de la seconde moitié du 19e siècle, le plateau de la Citadelle a été aménagé pour accueillir un vaste ensemble cultuel. Créé à l’initiative du chanoine Terrasson, curé de Forcalquier de 1844 à 1879, ce nouveau sanctuaire est dédié à la Vierge de l’Immaculée-Conception. En 1856, un « petit bâtiment provisoire », une chapelle, fut érigé. Une cloche, prénommée Marie-Elisabeth y fut placée en février de l’année suivante ; depuis lors conservée, elle est associée aux carillons successifs. La Vierge dorée qui orne actuellement la coupole de la chapelle Notre-Dame-de-Provence était disposée au milieu du plateau sur une colonne monumentale. Le mur de soutien du rocher de safre, la balustrade en pierre et des oratoires sont réalisés au milieu du 19e siècle.

Le site, dont l’entretien était coûteux, fut cédé par la ville de Forcalquier à la fabrique de la paroisse en 1865. Le 19 avril 1868 fut posée la première pierre de la chapelle Notre-Dame-de-Provence dont l’inauguration fut retardée à 1875, en raison de la guerre de 1870-1871.

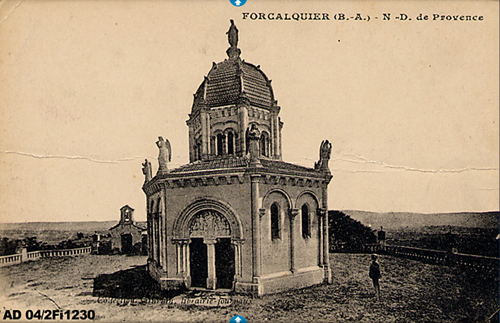

Forcalquier (B.-A.) : N.D. de Provence [et sa chapelle provisoire, pourvue de son unique cloche, en 1910].

© Archives départementales des Hautes-Alpes

En 1905, la propriété du site échut à l’Hôpital-Hospice Saint-Michel. Du 1er août 1919 au 31 juillet 1937, l’Hôpital attribua la jouissance du plateau de la Citadelle aux missionnaires de Notre-Dame-de-Provence pour 30 francs par an : ce dernier comprenait alors la chapelle Notre-Dame-de-Provence, "le petit bâtiment avec cloche autrefois affecté au culte", la citerne et le terrain environnant, compris les vestiges de l'ancienne cathédrale.

A partir de 1919, Gabriel Blanc, chanoine honoraire de Digne et supérieur des missionnaires de Notre-Dame-de-Provence, desservit la chapelle Notre-Dame-de-Provence assisté d'un ou deux autres missionnaires. Ces missionnaires acquirent le droit d'édifier "une tour pouvant servir à la fois de clocher avec bourdon [très grosse cloche au son très grave] et de carillon, d'observatoire avec poste de télégraphie sans fil, sous la condition que la tour ne pourra être établie qu'à l'est ou au sud-est de la chapelle, pour ne rien nuire à la beauté de la citadelle du côté sud-ouest et du côté nord-ouest." Toutefois, c’est en lieu et place de la chapelle, donc au nord-ouest de la chapelle Notre-Dame-de-Provence, qu’un édicule abritant le carillon est érigé.

Réalisé en 1925 à l'occasion de la commémoration du millénaire de la translation des reliques de saint Mary, ce carillon rappelle le miracle des cloches : lors de l'arrivée des reliques du saint à Forcalquier, les cloches de la ville auraient spontanément retenti. Saint Mary, Marius d'Orléans, abbé du monastère de Bodon (diocèse de Sisteron), est mort en martyr vers 650. Selon la tradition, le saint martyr reposait à Sisteron jusqu'à ce que l'évêque Arnulphe (parfois dénommé Arnoux), en 925, prenne la décision du transfert secret de sa dépouille, craignant les invasions sarrasines - épisode daté aujourd'hui entre 949 et 955.

Ce carillon est donc un des témoins de la ferveur forcalquiérenne dont bénéficia le saint. Outre la concathédrale aujourd’hui ruinée, lui furent également dédiés, un oratoire (à nouveau pourvu d'une statue de saint Mary en 1952) au lieu-dit Saint-Mary et l'une des représentations de saints du comté de Forcalquier ornant la chapelle Notre-Dame-de-Provence. Au-delà de l’ancrage d’un service cultuel sur le plateau de la Citadelle, il s’agissait également d'attirer les pèlerins.

La commémoration de la translation des reliques coïncida avec le cinquantième anniversaire de l'édification de la chapelle Notre-Dame-de-Provence.

Le carillon de 1925

Erigé selon la volonté du chanoine Gabriel Blanc en 1925, le carillon de Forcalquier a l’originalité d’être construit de plain-pied alors que les carillons sont le plus souvent installés au sommet des clochers, dans des campaniles. Il était abrité dans un petit édifice au plan proche du rectangle dont la façade était exposée au sud-est, faisant face à l’entrée de la chapelle Notre-Dame-de-Provence. Les dimensions modestes de ses ouvertures étaient compensées par des abats-sons. Sa disposition intérieure nous est inconnue.

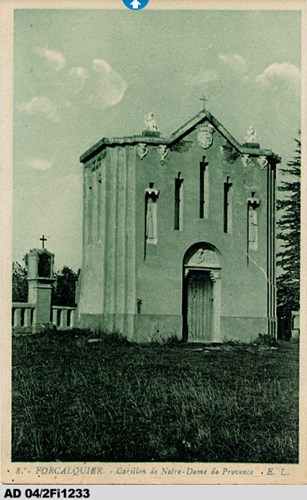

Forcalquier. Carillon de Notre-Dame-de-Provence [sic] [en 1930].

© Archives départementales des Hautes-Alpes

Ornée de reliefs en gypse d'iconographie chrétienne, la façade accueillait sur le tympan de la porte d'entrée une Vierge à l'Enfant représentée en buste, entourée d'une nuée de cloches ainsi que saint Louis et Urbain II, hauts-reliefs, disposés dans des niches architecturées. Ces deux personnages évoquaient deux événements de l'histoire de la ville en lien avec l'histoire nationale : le mariage de Marguerite de Provence, fille du comte de Forcalquier avec Louis IX, roi de France et les deux jours que le Pape Urbain II, de retour de croisade, passa dans la cité. Quatre chérubins et un écusson frappé des trois lettres NDP se logeaient à la base de la toiture tandis que deux anges en prière encadraient un petit fronton triangulaire.

D'après un article de la Semaine religieuse de Digne, du 10 septembre 1925, publié à l'occasion de l'inauguration du carillon, ces sculptures auraient été réalisées par le marquis Charles d'Autane, conservateur du musée de Forcalquier, et le sculpteur marseillais Carli -vraisemblablement François Carli, d'après l'analyse stylistique.

Le premier instrument commandité par Gabriel Blanc comportait 18 cloches fixes, soit une tessiture d’un octave et demi, accompagnées d'une 19e cloche qui sonnait en si bémol à la volée. Cette dernière, datée par inscription de 1857, est prénommée Marie-Elisabeth ; elle était située dans le clocher-mur de la chapelle provisoire, le "petit bâtiment".

Vue générale de la cloche de 1875.

Le bail attribué aux missionnaires ne fut pas reconduit en 1937. Conformément à ce qu'il prévoyait, aucun remboursement au titre des travaux ne fut fait par l'Hôpital-Hospice mais les fonctions des édifices du plateau furent maintenues. Le mauvais état de l'édicule et les dissonances du carillon condamnèrent ce premier bâtiment à être détruit puis reconstruit en 1939.

Le carillon de 1939

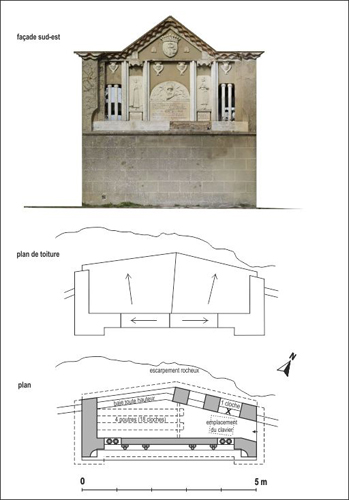

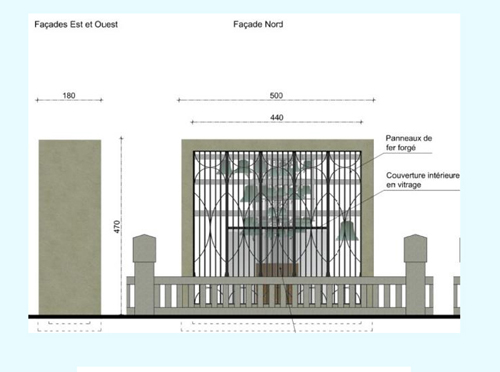

Egalement d'un plan approchant le rectangle et doté d'un petit fronton sommital, le carillon de 1939 était de dimensions légèrement plus modestes que celui de 1925. Il mesurait approximativement 5 m de haut pour 4.70 m de large et 1.80 m de profondeur. De larges baies ouvraient l'élévation nord rendant possible la diffusion du son. Une porte aménagée dans l'élévation est permettait au carillonneur le jeu à l'intérieur du bâtiment et le rendait visible d'un auditoire placé sur le côté du bâtiment.

Vue générale sud de l’édicule.

Dans sa partie basse, l'absence d'enduit révélait une maçonnerie de parpaings de mâchefer gris. A ce matériau s'associaient dans la partie haute un enduit de ciment, du gypse pour le décor sculpté et des tuyaux de ciment amiante pour les colonnettes. La couverture, assise sur quelques briques d'argile, était assurée en ciment amiante. Une double rangée de génoise ornaient le couronnement de l'édicule.

Les matériaux : vue de l’élévation latérale est.

Une plaque apposée en façade désignait l'architecte, Gabriel Blanc, le sculpteur, Charles d'Autane, les maîtres maçons, Chaillan Frères, le graveur, Max Blanc, et la date d'exécution, 1939.

Si la partie basse de la façade ne comportait aucun décor, dans la partie haute, les piliers engagés encadraient les reliefs réemployés du marquis d'Autane et de François Carli, scandés par des colonnettes. Les complétaient deux chérubins supplémentaires voisinant l'écusson. Des inscriptions en provençal dédiaient l'édicule à Notre-Dame-de-la-Paix et explicitaient la présence de saint Louis et Urbain II ; elles étaient complétées par quelques lignes en français désignant la fonderie ayant réalisé les cloches : la Maison Paccard.

Vue de détail de la façade.

Le jeu du carillon se faisait grâce à un clavier « à coups de poing ». Rien n’interdit de penser l’usage plus ancien : c’était peut-être déjà le cas en 1925.

En 1939, seules 15 cloches fixes (et non plus 18) furent refondues bénéficiant des innovations techniques mises au point par la Maison Paccard. La cloche de 1857 sonnant à la volée les complétait, logée dans une niche exposée au nord. Les noms des marraines de ces cloches refondues ont été gravés en façade de l’édicule sur des plaques individuelles de pierre collées. Ces noms furent complétés, en novembre 1999, par ceux de cinq donateurs qui permirent la réalisation de trois cloches fixes : le carillon compta de nouveau 18 cloches.

A la mort du chanoine Gabriel Blanc, en juillet 1945, sa tombe fut aménagée sous le rocher de la Citadelle et surmontée d’un autel de plâtre.

Plans du monument avec, en regard, avec un cliché de la façade en 2017.

La détérioration de l'édicule de 1939 nécessita la réfection de la tringlerie métallique en 1982, dès lors en inox.

Depuis l'arrêté municipal du 13 septembre 1983, l'association du Renouveau Campanaire Provençal a la jouissance du carillon. Reconnu par la Guilde des Carillonneurs de France, ce carillon rythma les fêtes civiles et religieuses, les événements importants et les dimanches et lundis d'été de la ville de Forcalquier. Il reprenait notamment le répertoire traditionnel de la Provence et des pays d'Oc et depuis 1982, le Nadalet, ou petit Noël, compte-à-rebours carillonné annonçant la venue de Noël du 17 au 24 décembre.

La nature des matériaux utilisés pour la construction du carillon de 1939 et sa forte exposition aux intempéries ont occasionné sa dégradation rapide. Hors activité depuis 2015, ses cloches ont été déposées en fin d'année 2016, à l’exception de la cloche de 1857, déposée plus tardivement. L'édicule fut détruit au cours de l’été 2017.

Vue intérieure lors de l’opération d’urgence : trois des poutres du carillon.

Le projet d’un nouveau carillon (2017-2018) :

Bien que le son du carillon fut agréable à l'oreille, le mauvais état du bâtiment (lézardes, défaut de couverture etc.) a engendré des volontés de réfection dès 1985. Cependant, la dégradation de l'édicule se poursuivit. Son style décrié et le souhait de bénéficier d'un carillon à la gamme chromatique plus étendue incitèrent la municipalité à opter pour la destruction de l'ensemble et la construction d'un nouveau carillon. Le 17 janvier 2017, pour mener à bien le projet, la municipalité octroya une délégation de maîtrise d’ouvrage à l’association du Renouveau Campanaire Provençal.

Le bâtiment, le mécanisme, le clavier et les poutres furent détruits, seules les anciennes cloches trouvent leur place dans le nouveau carillon (celle de 1857 sonne les offices religieux). Le décor néo-gothique de gypse et les plaques portant inscriptions, préservés, sont conservés dans les réserves du musée de Forcalquier.

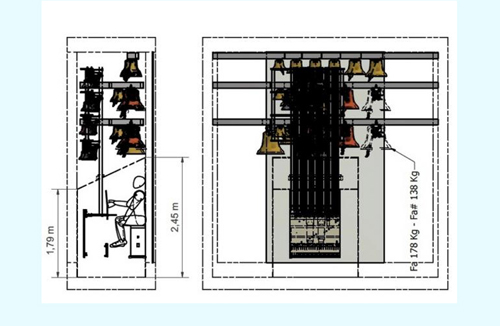

Le carillon garde ses particularités : il reste de plain-pied et "à coups de poing". Toutefois, il est passé de 18 à 37 cloches en bronze coulé ; ainsi la tessiture du nouveau carillon s'étendra sur trois octaves, du fa de la gamme 4 chromatique jusqu'au fa de la gamme 7. Les dimensions du nouvel édicule sont celles de l’édicule de 1939.

Le projet d'un nouveau carillon : vues générales du mécanisme, croquis. © Cabinet Madeina architectes

Un clavier transpositeur en fa relie le do du clavier à la cloche fa : il permet de jouer les cloches graves (de nombreux morceaux sont en do). Là encore, la Maison Paccard a été chargée de la fonderie des 19 nouvelles cloches ; elle offrit l'une d'entre elles. Malgré les difficultés d'accordage des petites cloches que peuvent susciter les dissymétries, l'inscription des parrains et marraines sur chaque nouvelle cloche a été réalisée.

Le cabinet d'architectes forcalquiéren Madeina, maître d’œuvre, a privilégié la transparence et la sobriété avec un vitrage enchâssé dans un cadre en béton armé brut, teinté dans la masse de pigments ocres.

Le projet d'un nouveau carillon : élévations nord, est et ouest. © Cabinet Madeina architectes

Le carillonneur est bien visible. Les panneaux de fer forgés constitués de tubes pleins et de fers plats maintiennent la cabine. Le mécanisme avec crémaillère, équerres directionnelles, guide-fils et tringles en fibre de carbone a été conçu par Paccard Fonderie. Le clavier est en bois de chêne, le sommier, en acier.

Le baptême des nouvelles cloches du carillon eut lieu le 12 novembre 2017 ; l’inauguration du carillon s’est déroulée le 20 mai 2018.

Deux vidéos sont notamment disponibles présentant le carillon de 1939 :

- « Les cloches de la Citadelle de Forcalquier » de Pascal André (7’50) : on peut y apprécier le son du carillon, le jeu à coups de poing et l’emplacement du carillonneur ainsi que le mécanisme

- « Le démontage des cloches du carillon de Forcalquier » de Jean-Pierre Martigat (13’05)

Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter les notices publiées sur le site de diffusion du service : carillon de Forcalquier et de son édicule

Crédits illustrations :

© Archives départementales des Hautes-Alpes

© Cabinet Madeina architectes

© Renouveau Campanaire Provençal

© Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général : photographies Fréderic Pauvarel et dessins Sarah Bossy